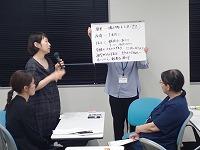

8月21日(水)にD13今日から始めるグループ・アプローチ研修講座を開催しました。聖徳大学教授 鈴木由美 先生による講義・演習では、「zoom」や「間違い探しゲーム」など様々なグループ・アプローチのプログラムを紹介していただき、教師一人一人が児童生徒の視点で活動することができました。受講者から寄せられたアンケートには、夏休み前の時期に行われて、2学期にすぐに実践したいという、たくさんの感想をいただきました。

【受講者アンケートより】(一部抜粋)

・勉強に来たはずが、自分が元気になれた気がします。2学期直前の良いタイミングでパワーをもらえて、受講して良かったと思います。

・目的に応じた活動がさまざまあることや多様なアプローチの仕方があることなどを教えていただき、自分の中の引き出しを増やすことができました。

・さまざまな活動を実際に体験できたことで、子どもの気持ちになって考えることができたり、自分の授業のここに使えるなと思えたりしたので、2学期から早速取り入れてみたいと思いました。グループ・アプローチは、良好な関係づくりだけでなく、自分のことを客観的にみて自分の心に気づくこともできるという側面もあることを知り、大変勉強になりました。

8月28日(水)〜29日(木)標記講座を開催いたしました。

1日目は、玉川大学の工藤洋路教授より、外国語の授業における「話すこと」「書くこと」の指導と評価についての講義していただきました。2日目は自身の授業でのアウトプット活動を含む授業計画作成に取り組みました。受講者1人1人が領域のバランスの取れた指導について考える機会となり、単元の構想、評価基準の作成等、日々の授業改善に生かせる内容の研修となりました。

【研修内容】

1日目: 講義「「話すこと」と「書くこと」の指導と評価」

(講師) 玉川大学 教授 工藤 洋路

2日目: 講義・演習「「話すこと」「書くこと」に焦点を当てた授業づくり」

【受講者の感想】

・普段読むべきとわかっていながらも、読み解くのが難しいと感じてしまう「学習指導要領」や「指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料」の内容を、具体例を伴って非常にわかりやすくご説明いただいたので、とても理解が深まりました。新しいことを次々と伝えるよりも、シンプルに「pre-readingとpost-readingをつなげましょう」ということを繰り返してくださったので、講義の要点が身に沁みました。

・これまでパフォーマンスと「思考・判断・表現」の評価への反映の仕方に疑問が多くあったのですが、大分理解が深まり、納得できた部分が多くありました。授業を評価ありきでデザインする必要性についても学ぶことができました。

・実際に単元計画を作成することで、昨日の学びの理解を深めることができた。学校に戻って他の単元計画を練る際には本日の学びを他の先生方と共有しつつ作成をすすめたいですし、授業では要点をしぼり、「単元全体で」それを生徒に伝えられるよう、仕組みづくりを行っていきたいと改めて感じました。

・なかなか話すことと読むことについて評価するのが難しかったのですが、今後の授業展開にもつながる研修となりました。

8月23日(金)、上記の講座が開催されました。受講者は小学校17名、特別支援学校6名、聴講者9名、合計32名でした。「『気になる子供』の視点でかかわり方を見直す」というテーマで、講義・演習が行われました。

講義では、阿部教授の豊富な経験から得られた教育現場での様々な困り感、つまずきを抱えた子供たちの実態や特性が紹介されるとともに、その困り感を察知するための視点と具体的な手立てや支援の在り方等について詳しくお話いただきました。演習では、グループごとにSCT(文章完成法)から得られた情報から人物像を検討していく作業を体験したり、授業中に集中できない子供へのよりよいかかわり方や手立て等を話合ったりする活動を行いました。

【研修内容】

講義・演習「『気になる子供』の視点でかかわり方を見直す」

講師:星槎大学大学院 教授 阿部 利彦 氏

【受講者の感想から】

・まさに、今受け持ちの学級で困っていることの答えが、たくさん見つかったような気がした。「気になる子供」自身が一番困り感を抱えており、それを担任が理解し寄り添った指導をし続ければ、少しずつ改善に向かうはずだという希望をもつことができた。

・日常で実際に困っている場面について、具体的に学ぶことができ、とても有意義な時間だった。

・小学校教諭に必須の見方考え方が満載。今後実践し、さらに得るものがあるはずなので、日々研鑽していきたい。

・気になる子の困っている部分や行動の原因を考えることが改めて大切であると思った。

・子供の表面上の言葉だけを受け取るのではなく、その裏に隠されている思いを汲み取ろうとする姿勢がとても大切なことだと感じた。何気なく思っていた「当たり前」が、その子にとっては実はものすごく大変なことであることをたくさん自分は見落としてしまっていただろうなと反省した。

・見え方や器用さに関わる困難を抱えていることに気づくことができた。日頃、無意識に掲示している掲示物や指示等について、児童の姿勢などからアプローチしてみたい。

8月28日(水)に標記研修講座を開催しました。

昨年度に引き続き、講師として東京学芸大学大学院教育学研究科教授の西村圭一氏を

お招きし、講義・演習をしていただきました。西村教授による講義・演習では、「生徒

を主語にした授業をデザインすることの必要性」や「これからの統計教育の在り方」な

ど、今後の数学教育に必要となる知見が数多く得られる構成となっており、受講者の心

に残る学びの多い1日となりました。

■講義・演習「数学科における探究的な学び」

講義・演習「統計教育の充実」

(講師)東京学芸大学大学院 教育学研究科

教授 西村 圭一

■演習・協議「仮説検定の授業デザイン」

(講師)県総合学校教育センター 高校教育課

指導主事 小関 央高

【受講者の感想】

・探究的な学びについて、課題も含め、すべて生徒が作り上げていくものと思っていた

が、そればかりではないことがわかった。生徒の実態に合わせて、どこをねらって探

究的な学習を進めていくか考えていきたい。

・統計教育の充実については、「なぜ統計教育の充実が求められるか」を確認すること

ができ、さらに、ICTの力も借りながら授業を展開していくイメージを持つことが

できた。

・開いた探究だけじゃなく、支援あり、構造化された探究など、些細なことでもいいの

で授業に盛り込んでいきたいと思った。過程にこそ学びがある、先生が変われば生徒

も変わるということを改めて実感した。

・今年度は準ずる課程の生徒は在籍していないが、知的代替の課程の生徒にも興味を持

ってもらえるような発問の工夫やICT活用の参考になった。

・統計学の授業のデザインの仕方から指導方法が見えてきた。動画で拝見した授業など

を参考にしていきたい。

・実際の指導案や授業風景を見て、仮説検定の授業でどこに山場を設定するか参考にな

った。エクセルを用いたシミュレーションも、生徒に理解させる上で強力なツールに

なると思った。各先生、手探り状態なのも分かったので、情報交換をしながら授業研

究をしていきたい。

8月29日(木)~30日(金)の2日間、標記講座を開催しました。3名の受講者が参加され、観察・実験を中心に、科学的に探究することを意識した授業づくりについて研修しました。

[日程]

<1日目>

〇 理科の見方・考えかたを働かせる授業デザイン

〇 身近な素材を用いた観察・実験とその教材開発

<2日目>

〇 単元を貫く観察・実験を取り入れた授業づくり~資質・能力をバランスよく育むために~

〇 思考力・判断力・表現力を引き出す実践とその工夫

[受講者アンケートから]

・観察、実験などを取り入れたくてもなかなかできていないが、効果的な実験や探究的な視点からの実験構成などを取

り入れるためのヒントをたくさん得ることができた。また、他の先生方との情報交換も非常に有益なものであった。

・今まで取り入れたことがない実験や方法を学ぶことができた。今後は授業に取り入れ、資質能力を育みたい。