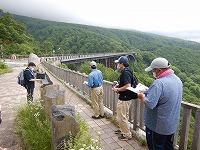

7月7日(水)C22 時間的・空間的な関係を探究する理科野外実習講座[地学]を青森市及び北八甲田等の研修地で開催しました。県立郷土館学芸課長の島口天氏を講師に迎え、青森市鶴ヶ坂露頭で海に流れ込んだ八甲田火砕流を観察し、新城露頭ではダンゴ石を採取しました。その後、合子沢川沿いに車窓から火砕流堆積物を観察しながら城ヶ倉大橋に移動し、柱状節理が発達したデイサイト溶岩を橋の上から観察しました。酸ヶ湯インフォメーションセンターでは、立体地形模型に映し出されるプロジェクションマッピングで北八甲田火山群の成り立ちを確認し、最新の火口跡である地獄沼、硫黄岳溶岩の上にできた湿地帯にある睡蓮沼、カルデラ地形とカルデラ湖の名残である田代平・田代湿原へと場所を変えながら研修を行いました。受講された先生方は、講義・観察を通して、北八甲田火山群の形成過程についてじっくり学び、考えることがことができたものと思います。