6月22日(火)、23日(水)、標記講座が開催され、県内各地から7名の先生方が受講しました。1日目午前、東北学院大学准教授 黒坂 愛衣先生による「市民社会の問題としてのハンセン病問題」と題しての講義、2日目午前、国立療養所松丘保養園入所者自治会 会長 佐藤 勝氏による「ハンセン病の歴史・ハンセン病を経験して」と題しての講話を踏まえて、ハンセン病問題と人権教育を教材化するための演習を行いました。

【受講者の感想】

・「ハンセン病患者について我々が知らないこと自体が問題」という言葉が印象的であった。政府が文明国を目指し、政策でハンセン病患者を隠そうとしていたため、関心を抱かなかったし、差別が隠されていた。また現代においてもハンセン病の差別がやまないことに驚いている。本当にハンセン病を含め、マイノリティを恥じることのない社会を創っていきたい。

・実際にハンセン病患者だった佐藤勝さんの話は、強く心に届くものだった。療養所が青森市の身近な場所にあることすら知らなかった。また、今回の研修を終えて「療養所が存続している理由」こそ、日本にハンセン病への関する根強い差別と偏見があることを物語っていると感じた。らい予防法が廃案され、ハンセン病国賠訴訟でも国が敗訴したにもかかわらず、社会復帰できない方々が多い。そこには、これまでのハンセン病に関わる歴史が横たわっている。元ハンセン病患者が社会の中で生きていけなくなってしまったことこそが、問題を提起していると感じた。また、医療関係者の家族にも、コロナいじめや差別、偏見があることに佐藤さんは憤っていた。ご自身の講演活動を振り返り、やるせない思いになったことであろう。だからこそ、私たち教育者が草の根的に授業や教育に取り組んでいく必要がある。今回、佐藤さんの強い生き方、人間としての尊厳を求める姿勢に感動した。

6月22日(火)~23日(水)の2日間、道徳教育推進教師研修講座が開催されました。受講された先生方は、「道徳教育のコーディネーター」となるための視点と、「道徳の授業、各教科等での道徳のアドバイザー」となるための視点について理解を深め、自校の特色を生かした道徳教育に向けた実践力を磨くことができました

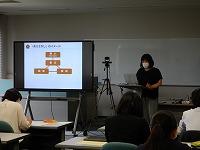

2日目の午前は、文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官 浅見 哲也氏のオンラインによる御講義が行われました。スクリーン越しの講義でしたが、豊富な事例を基に道徳教育全体について御教授いただきました。

【受講後の感想】

・道徳教育のコーディネーター、アドバイザーになるための心構えが今回できたと思います。この研修に参加する前は、推進教師として何から取り組むべきなのか悩んでいましたが、方向性が見えてきたように感じます。全教職員が協力して、道徳教育を進められるように、先頭に立って進めていきたいです。

・浅見先生からは、「全教育活動を通じて行う道徳教育」と「道徳教育の要となる道徳科の授業」についてなど、自分自身の中で分かっているようで曖昧だった部分等を分かりやすくお話ししていただき、大変勉強になりました。 特に、「教師としての指導の意図」を明確にすることが、授業のねらいから逸れていくことを防ぎ、子ども達が「深い学び」へ向かっていくのだと感じました。今後は、授業に対する私自身の指導の意図をより明確にし、子ども達の学びを深いものにできるよう、実践を重ねていきたいです。

・演習では、自校の弱点をもとに、道徳推進教師としてどんなアプローチができるのか考えることができました。 同じグループの先生方も小規模校で同じような状況だったので、アイディアや考え方を共有することができました。