6月22日(火)、23日(水)、標記講座が開催され、県内各地から7名の先生方が受講しました。1日目午前、東北学院大学准教授 黒坂 愛衣先生による「市民社会の問題としてのハンセン病問題」と題しての講義、2日目午前、国立療養所松丘保養園入所者自治会 会長 佐藤 勝氏による「ハンセン病の歴史・ハンセン病を経験して」と題しての講話を踏まえて、ハンセン病問題と人権教育を教材化するための演習を行いました。

【受講者の感想】

・「ハンセン病患者について我々が知らないこと自体が問題」という言葉が印象的であった。政府が文明国を目指し、政策でハンセン病患者を隠そうとしていたため、関心を抱かなかったし、差別が隠されていた。また現代においてもハンセン病の差別がやまないことに驚いている。本当にハンセン病を含め、マイノリティを恥じることのない社会を創っていきたい。

・実際にハンセン病患者だった佐藤勝さんの話は、強く心に届くものだった。療養所が青森市の身近な場所にあることすら知らなかった。また、今回の研修を終えて「療養所が存続している理由」こそ、日本にハンセン病への関する根強い差別と偏見があることを物語っていると感じた。らい予防法が廃案され、ハンセン病国賠訴訟でも国が敗訴したにもかかわらず、社会復帰できない方々が多い。そこには、これまでのハンセン病に関わる歴史が横たわっている。元ハンセン病患者が社会の中で生きていけなくなってしまったことこそが、問題を提起していると感じた。また、医療関係者の家族にも、コロナいじめや差別、偏見があることに佐藤さんは憤っていた。ご自身の講演活動を振り返り、やるせない思いになったことであろう。だからこそ、私たち教育者が草の根的に授業や教育に取り組んでいく必要がある。今回、佐藤さんの強い生き方、人間としての尊厳を求める姿勢に感動した。

6月22日(火)~23日(水)の2日間、道徳教育推進教師研修講座が開催されました。受講された先生方は、「道徳教育のコーディネーター」となるための視点と、「道徳の授業、各教科等での道徳のアドバイザー」となるための視点について理解を深め、自校の特色を生かした道徳教育に向けた実践力を磨くことができました

2日目の午前は、文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官 浅見 哲也氏のオンラインによる御講義が行われました。スクリーン越しの講義でしたが、豊富な事例を基に道徳教育全体について御教授いただきました。

【受講後の感想】

・道徳教育のコーディネーター、アドバイザーになるための心構えが今回できたと思います。この研修に参加する前は、推進教師として何から取り組むべきなのか悩んでいましたが、方向性が見えてきたように感じます。全教職員が協力して、道徳教育を進められるように、先頭に立って進めていきたいです。

・浅見先生からは、「全教育活動を通じて行う道徳教育」と「道徳教育の要となる道徳科の授業」についてなど、自分自身の中で分かっているようで曖昧だった部分等を分かりやすくお話ししていただき、大変勉強になりました。 特に、「教師としての指導の意図」を明確にすることが、授業のねらいから逸れていくことを防ぎ、子ども達が「深い学び」へ向かっていくのだと感じました。今後は、授業に対する私自身の指導の意図をより明確にし、子ども達の学びを深いものにできるよう、実践を重ねていきたいです。

・演習では、自校の弱点をもとに、道徳推進教師としてどんなアプローチができるのか考えることができました。 同じグループの先生方も小規模校で同じような状況だったので、アイディアや考え方を共有することができました。

☀6月25日(金)、C18 高等学校理科研修講座[物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎]が開催されました。

「高等学校理科における基礎を付した科目や『科学と人間生活』において、必要な授業デザインや観察・実験の方法について研修し、専門としない分野を担当した際にも取り入れやすい授業実践について考えること」をねらいとした講座です。

午前:理科の見方・考え方を働かせる授業デザイン ~観察・実験やICTの活用を通して~

午後:観察・実験の方法(物理・化学・生物・地学の4分野から1つ選択)

○理科の見方・考え方を働かせる授業デザイン

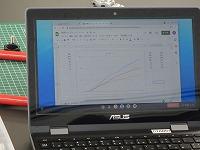

↑ 午前の講義 ↑ タブレットを用いた演習

○観察・実験の方法

↑ 講義・実験の様子① ↑ 講義・実験の様子②

◆受講者の感想

・ジャムボードやスライドなどを、共有をかけながらリアルタイムで作製する方法や流れを確認でき、参考になった。個々の作業と共同の作業の両方のメリットを生かすことができればより効果的だと思った。

・安価な素材や持ち運びしやすいものを組み合わせて、様々な実験装置を製作できることを知った。デジタル機器やタブレット端末、アプリなどと組み合わせて、授業に効果的に取り入れていきたいと思う。

6月23日(水)に表記講座が開催されました。

中学校音楽科・美術科、高等学校美術科、特別支援学校音楽科の校種・科目等をこえた教員7名で、芸術科が育むべき資質・能力に関する新学習指導要領を踏まえた講義や題材構想と授業づくりの演習、模擬授業や発表を行いました。

模擬授業では自分と対話しながら作品を形にしていく受講生の皆さんの姿が子どもたちの姿とも重なり、とても印象的でした。

【受講者の感想】

・解説を基に作成した指導案づくりでは、題材の目標の作成と指導のイメージとがぶれることなくスッキリとした指導案をつくることができました。また、評価規準について、指導と目標と評価を一体化する手順も大変参考になりました。

・授業をする上でどのような問いかけをすると資質・能力を育むことが出来るか具体例を挙げて説明してくださったので、是非、日ごろの授業に取り入れていきたいと思いました。

・模擬授業は、自分の授業の改善点を発見するいい機会になりました。また、他の先生方の授業からも学ぶことが多かったです。

午前は、文部科学省初等中等教育局 教科調査官 飯塚秀彦 氏による「高等学校における道徳教育の推進」と題しての講義、午後は、「道徳教育の推進に向けて」の演習・協議を行いました。小・中学校と違い、教科としての道徳がない高等学校においてどのように道徳教育を進めて行けば良いのか理解を深められた様子でした。

【受講者の感想】

・高等学校での道徳教育は「在り方・生き方」の指導ということで、普段の実習や生徒会活

動、部活動指導で行っていることなので今後も継続し、よく見直しを行い、少しずつ新し

いことにも挑戦していきたい。

・カリキュラムの中に、「道徳教育」を入れ、つなげる工夫として、「年間指導計画の中に入

れてもらうこと」や体験学習の事後学習の中に感想だけでなく、「話し合い」を入れること

などが来年度に向けて生かせそうです。

・HR活動や各教科でどのように道徳教育を取り入れていくかの実践を研修することがで

きた。我々教員が「身につけたい道徳性」を意識しながら教育活動を行うことにより、様々

な場面で道徳教育を実践できることが分かった。

・学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の意義や道徳教育推進教師を中心に全教

師による協力体制の充実につながる大変有意義な内容の研修会であった。より具体的

な実践に結びつけるために道徳教育全体計画から高等学校における道徳教育「年間計

画」の策定の仕方や実践事例について学ぶ機会があると嬉しい。

・大々的に新しいことを計画・実行するのではなく、現在行っている行事や取り組みに「ちょ

い足し」をするという発想が、現実的で良かった。まずは校訓を改めて見返し、求める生

徒像を教員間で共有して、生徒の実情や時宜にあった取り組みをしていきたい。