9月6日(月)~7日(火)の2日間、標記講座をオンラインで開催しました。

1日目は、千葉大学教育学部 鈴木隆司 教授による「気付きの質を高める生活科の授業づくり」と題した講義・演習を行いました。2日目は、県動物愛護センター 藤本道志 総括主幹による「望ましい動物飼育の在り方」と題した講義を行いました。

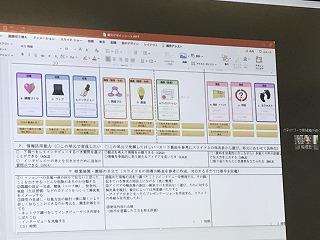

また、黒石市立黒石東小学校 大平恵子 教諭による「気付きの質を高める生活科の授業」と題した実践発表資料も配付しました。

【講座の内容】

1日目

講義・演習「気付きの質を高める生活科の授業づくり」

資料提供 「気付きの質を高める生活科の授業」

2日目

講義「身近な素材を通した指導と評価の在り方」

講義「望ましい動物飼育の在り方」

【受講者の感想】

・鈴木教授の「剣玉を机の上に置いてみる。だれも興味を示さなかったら、片付け

る。」の言葉から考えさせられました。実演は楽しいですが、他の先生方と授業の

在り方を話し合ってみたいと感じました。

・動物愛護センターの藤本先生からのお話を聞くことができて良かったです。動物の

飼育を通して、子どもの心の成長につなげられるような働きかけを教師の方で考え

ていく大切さを感じることができました。

・ものづくりなどの演習や評価規準の作成の仕方など、とても分かりやすく、勉強に

なりました。もっと演習をしたり、動物に触れ合ったりしたかったので、機会があ

ればまた受講したいです。

・授業が子ども主体になるように、今回の研修で学んだ教師の働きかけ、言葉がけを

実践できるようにしていきたいです。

・気付きの質を高めるために、教師の働きかけ(言葉がけ)が大切だということが分

かりました。そのためには、教師が目的をもち、どんなねらいで授業していくのか

を、教材研究するときに明確にしていきたいと思いました。振り返りの仕方、評価

の仕方などもこれからの授業実践に生かしていきたいと思います。