9月28日(火)、29日(水)に標記講座をオンラインで開催しました。高等学校・特別支援学校の8名の先生方とGoogle Meetで接続し、ブラウザ上でPythonプログラミングができるGoogle Colaboratoryを使用して演習を行いました。

【研修内容】

・プログラミング教育について

・アルゴリズムの基礎と代表的なアルゴリズム

・プログラムの関数化とモジュール、WebAPI

・モデル化とシミュレーション

【講座の様子】

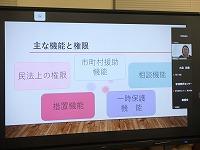

この講座は、資質・能力を育むために、身近な素材を用いた観察・実験を授業にどのように取り入れるか、また、科学的な思考力・判断力・表現力を育成するためにどのように実験計画を立案するかなど、授業力の向上を目指して、毎年開催しているものです。

今回は、感染症の影響で非集合型オンラインでの開催となりましたが、GoogleWorkspaceを使用して、仮説の設定・実験計画の立案に関する実践的な協議・演習をすることができました。

9月1日(水)に【C14高等学校数学科教育講座】を実施しました。

講師として、東京学芸大学大学院の西村圭一教授をお招きする予定でしたが、

昨今の新型コロナウイルス感染拡大への配慮から、当日はオンライン形式

(非集合型)で講義していただきました。西村教授におかれましては、オン

ラインによる講義に関しても熟練されており、通常形式の講義と変わらず、

学びの多い1日となりました。

・講義・演習「「数学的な見方・考え方」を働かせた数学的活動の充実」

・講義・演習「仮説検定の考え方」

(講師)東京学芸大学大学院 教育学研究科

教授 西村 圭一

・演習・協議「数学的活動を取り入れた授業づくりに向けて」

(講師)県総合学校教育センター 高校教育課

指導主事 小関 央高

【受講者の感想】