【受講者からの感想】

・私はこれまで不登校対策というと,未然防止のために何をするか,もしそうなってしまった場合にどう対応していくかということだけに主眼をおいてしまっていました。しかし,やはり一番大切なのは子どもがどういう状況にあるかということをしっかりと把握することであると気づきました。アセスメントをきちんとして,生徒の抑うつ感を調べてみたいと思います。

・同じ校種での演習は、同じ悩みを抱える分、共感できることが多く、よかったと思いました。また、同じような組織環境だからこそできるアドバイスもあるので、他校種との連携も大事ながら、同じ校種で演習できたことはよかったと感じています。

8月30日(火)標記講座を開催しました。小学校の先生方13名が受講され、講義や実技を通して、表現運動系の特性や魅力を生かした授業づくりについて学びました。

【講義の内容】

1 講義「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」

2 講義・実技「表現運動系の特性や魅力を生かした授業づくり」

(講師)東北文教大学短期大学部 講師 鈴木 純

【受講者の感想】

・出来た・出来ないは別として、表現運動はみんなが楽しめる領域だと感じました。そんな楽しさを子供たちに伝えたい。

・児童がより楽しく、没入して活動できそうなアイディアをたくさんいただけたので早速活用して学習指導を行いたい。

・表現運動系の特性を改めて自分なりに考えるとともに、普段の授業を振り返って表現運動の特性と魅力を生かし切れていない自分に気付くことができました。

・個・ペア、全体での活動や道具(シフォンスカーフ)を使った活動があったので、難易度を変えて学年問わず実施できると感じた。大人でも楽しく活動できたので、子供たちはもっと楽しめるのではと思い、早く実践したい。

8月23日(火)、24日(水)、標記講座を開催し、県内各地の高等学校、特別支援学校の13名の先生方が受講しました。新科目「地理総合」や「公共」についての理解を深める講義・演習、ICTを活用した授業づくりの演習を通して、新学習指導要領で求められている「指導と評価の一体化」についての考察を深めました。

【講座の内容】

1日目

講 義 資質・能力を育む「地理総合」の授業づくり

講師 文部科学省初等中等教育局 教科調査官 中嶋 則夫 氏

講義・演習 ICTを活用した授業改善の視点

2日目

講 義 主権者を育てる「公共」の授業デザイン

講師 明治大学文学部 特任教授 藤井 剛 氏

講義・演習 資質・能力を育む授業づくりに向けて

【受講者の感想】

・改めて新教育課程の目指すところについて考えることができた。今年度はまだ新課程の科目は担当していないが、来年度からは実際に担当することになると思うので、それに向けてしっかり準備しなければならないと改めて気づかされた。

・新学習指導要領の内容を理解することはとても大切だが、背景には生徒の資質・能力 を育むことを忘れないように今後も授業改善に努めていきたい。

・「教え(すぎ)ない授業」を実践しないといけないのかなということでしょうか。生徒が動く、そして社会に興味・関心をもってもらえるような科目であるように授業をつくりたいです。

・授業デザインも重要であるが、教科内で評価方法を話し合い統一することが大事だと感じた。今まで以上に評価を細分化・明確化し、学習後の目指す生徒像につながるような評価方法の構築が必要であると感じた。また、学習内容を精選しながら授業実践を教科内で積み重ねて共有し、改善する取り組みも必要であると感じた。

8月30日(火)、31日(水)、高等学校英語指導法改善講座を開催しました。統合的な言語活動を重視した授業づくりに向けて、実践的なアプローチを体験しながら学びました。また、「森→木→森」の展開で授業展開を考え、議論することで、より実践的な視点で理解を深めることができました。【1日目】

講義・演習「英語指導法の改善に向けて」

講師:上智大学 教授 和泉 伸一

【2日目】 講義・演習「統合的な言語活動と重視した授業づくり」

講師:県総合学校教育センタ- 指導主事 白坂 淳美

【受講者の感想】

・指導と評価の一体化は各単元ごとに生徒を成長させることにつながる考え方であると感じた。

・授業でのティーチャートークが生徒のインプットにつながるように、自分自身の英語力のブラッシュアップも必要だと感じた。

・CLILの理論をしっかりと学び、その理論を基に生徒目線で様々な活動をすることができてよかった。

・「森→木→森」のアプローチを実際に受業に組み込むことを考えてみると、普段の受業で実践していることが整理され、同じ活動でもテーマや視点を変更して、「森」の活動が「木」の活動になったり、その逆もあって、授業構成が新鮮に感じられた。

・学校に戻って、色々と仕掛けを作って授業を行いたい。

・生徒に合ったティーチャートークをするために自分の引き出しをもっと増やしていかなければならない。

・事前にしっかりと指導計画を作成することの重要性を理解できた。

8月31日(水)、C14 高等学校数学科教育講座 を実施しました。

講師として、東京学芸大学大学院教育学研究科教授の西村圭一氏をお招きし、講義を

していただきました。西村教授による講義は、今後の数学科教育に必要となる知見が数

多く得られる構成となっており、熟練されたプレゼンテーション技術も相まって、受講

者の心に残る学びの多い1日となりました。

講義・演習「数学における探究的な授業について」

講義・演習「仮説検定の考え方」

(講師)東京学芸大学大学院 教育学研究科

教授 西村 圭一

演習・協議「数学的活動を取り入れた授業づくりに向けて」

(講師)県総合学校教育センター 高校教育課

指導主事 小関 央高

【受講者の感想】

・教科書に記載されているいつもと変わらない例題であっても、提示の仕方や発問

の仕方で十分探究活動を取り入れた授業展開が出来るということがわかりました。

また、全ての授業にウェイトを置くのではなく、置く部分、置かない部分を考え

ると聞いて、やはり単元を見通した授業計画・作戦が必要だなと感じました。ど

うにかして「生徒に残る学び」を実践していきたいです。

・探究活動を生かすためにも、まずは教科の授業が探究的な学びになっていること

が必要であり、特に数学では問題の解説や演習で終始するのではなく、事象を発

展的に捉えたり現実事象と関連付けたりする活動を、教師も生徒も意識していく

必要があるとお話されていて、私自身が感じている課題や授業改善の方向につい

て目線を合わせることができました。生徒の深い学びを進めていく上でも、日頃

の授業で探究的な学びを促していくこと、それを生かすためにもカリキュラムマ

ネジメントを教科内で共有していくことが重要であると感じました。これからの

授業でも、ただ解説をするのではなく、子どもたちが「あれ?」と思えるような

教材の提示と、教材研究を進めていきたいです。

・西村先生の講義は、2年前の同講座と、今年の高教研と、今回の講座と3回と受

講しましたが、講義のたびにあたらしい話題や視点があり、目指すべき授業像を

具体化することができました。今回は、実践授業の動画を見る機会はありません

でしたが、教材について統合的・発展的にみるという視点を実感することができ、

教材研究や授業の視点を見つめ直すことができました。毎年講義の内容が変わる

ので、今回の講義を受けて自分自身の授業改善を行った上で、再度講義を受け、

新たな発見や学びにつなげたいと感じました。

・教員同士でグループワークをすれば今まで見えなかった視点に多く気付くことが

できる、これは生徒も同じだと身をもって感じることができました。日頃の授業

の中でどれだけこのような活動を取り入れられるか、すぐに計画を見直したいと

感じました。

・普段、数学教員同士で指導方法を議論する時間は、ほとんど取ることができませ

ん。大変貴重な時間だと感じました。カリキュラムで重要としたポイントだけで

も、教科会議を持って話合う場を提案しようと考えています。

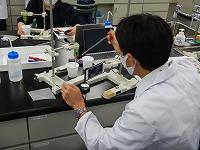

☀8/30(火)、31(水)C19 学びを深める高等学校理科研修講座[物理]が開催されました。

この講座は、「授業において観察・実験をどのように取り入れるか」という視点と、「どのような資質・能力を身に付けるために観察・実験を取り入れるのか」という2つの視点から、先生方の授業力の向上をねらいとして、毎年開催しております。

○1日目「理科の見方・考え方を働かせる授業デザイン」「身近な素材を用いた観察・実験とその教材開発」

○2日目「単元を貫く観察・実験を取り入れた授業づくり」「思考力・判断力・表現力を引き出す実践とその工夫」

↑力のモーメントの確認実験 ↑光の性質における実験

↑回折格子の実験 ↑授業におけるICT活用

※その他、円運動の実験、振り子の運動、光の散乱・分光、コンデンサの電気容量、トランジスタの性質等の実験を行いました。

◆受講者の感想

・簡単な準備でできる実験や演示など、できるところからどんどん取り入れていきたい。「学習指導要領の内容から逆算して実験を考える」という視点も参考になった。

・日々の授業ですぐに実践できるものから、探究活動に活用できるものまで、たくさんの実験を準備していただき、ありがとうございました。

【担当者から】

学校で行われている実験例や、講座で行った観察・実験をさらに応用できるような意見交換もでき、非常に有意義な時間を過ごさせて頂きました。業務忙しい中、研修に参加してくださりありがとうございました。2日間、お疲れ様でした。また、来年の講座に向けて、実験や演示をさらに増やしていきたいと思います。

8月23日(火)・24日(水)の2日間、標記講座を開催しました。中・高の19名の先生方が受講され、数学的活動における問題発見・解決の過程をイメージした授業等について研修し、「付けさせたい力」を明確にした授業づくりを学びました。

[講座の内容]

1日目

・

講義・演習「問題発見・解決の過程をイメージした授業づくり」

・

演習・協議「思考力・判断力・表現力を問う素材(問題)構想」

2日目

・

講義・演習「ICTを効果的に活用した数学科の授業づくり」

・

発表 「「付けさせたい力」を明確にした授業実践」

(発表者)

弘前市立南中学校 工藤壮史 教諭

・

演習・協議「

「付けさせたい力」を明確にした授業実づくり」

[受講者の感想]

・目指す子供の姿、付けたい力は何かというゴールありきで授業の流れを考えることを意識していきたい。

・日常的に考える活動を意識的に取り入れることが大切であり、それが数学的見方、考え方の育成になるので、考える取り組みを積極的に組み込んでいきたい。

・説明責任を考えると、どうしてもペーパーテストや課題の状況に頼りたくなるが、機械的にではなく、授業者でなければ見取れないところを評価できるようにしていきたい。

・教師の発問や授業の工夫次第で生徒は実感を持って様々な問題を取り組むことができるということが分かったので、私自身もICTを有効に活用しながら、生徒が実感できるような発問や授業展開をしていきたい。

・やはりICTを効果的に活用できるというのは、今後必要な資質となってくる。短い時間であっても頻繁に様々なツールに触れる時間を作ることが必要であると感じた。

・中学校の先生からの意見がとても参考になり、付けさせたい力を言語化することで先生方と共通する点が多く自分の方向性が間違ってないと安心できた。

8月30日(火)、31日(水)標記講座を開催しました。小学校、特別支援学校の8名の先生方が受講され、小学校国語科における書くこと領域について、「言語活動の充実」の考え方で、日々の授業においてベースとなる考え方や様々な手法について体験を通して学びました。

【講座の内容】

1日目

・講義「書く力を育てる授業改善」

・演習「書く力を育てる言語活動」

・演習「タブレット端末を活用した国語科の授業」

主に「Googleドキュメントの提案モード」「ロイロノートの共有ノート」

2日目

・講義・演習「主体的・対話的で深い学びを実現する「書くこと」の指導」

(講師)京都女子大学 水戸部修治 教授 (オンライン)

・講義・演習「書く力を育てる単元構想」

【受講者の感想】

・子供が苦手とする「書くこと」をいかに指導するか、そのあり方を再認識することができました。自分自身の取組を客観的に見直すことで、授業改善の方向性が見えました。

・みんなの意見をすぐに、一目で分かるように共有できるのがタブレットを使う良さだと改めて感じました。お互いの意見を共有したり、グループで意見をまとめたりする際に、ロイロノート等を活用したいです。

・もっともっと国語について勉強していきたいと思える講義内容でした。吹き出し棒を使った活動を国語科の時間に取り入れていきたいです。短い時間にたくさんの情報がぎゅっと詰まった内容でした。

8月29日(月)標記講座を開催しました。小学校、中学校、特別支援学校の先生方が受講され、学級活動の指導の工夫や特別活動の役割について学びました。

【講座の内容】

1 講義・演習「自主的・実践的な態度を育てる学級活動の指導の工夫」

2 講義「生きる力の育成と特別活動の役割」

(講師)文部科学省初等中等教育局 視学官 安部 恭子

【講座の様子】

【受講者の感想】

・安部視学官のお話から、特に『何のために話し合うのか』『何のための活動か』を、ぶれずに指導することの重要性を改めて認識することができました。子どもたち自身に自ら生活をよりよくする意識を持たせ、学級活動(1)における話し合いを充実させたり、学級活動(2)(3)での自己指導能力や自己実現につながる力を養ったりしていけるよう、現場での実践にもいかしていきたいと思います。

・特別活動の学習指導要領をしっかりと確認することができ、学級経営を行う上で非常に有効であることに改めて気づきました。児童が主体的に行動できないと悩んでいましたが、特別活動、学級活動を系統的に目的に沿って意識的に行うことで、主体的に自主的に児童が行動できると思いました。ありがとうございました。

8月17日(木)にD12今日から始めるグループ・アプローチ研修講座を開催しました。豊岡短期大学教授 鈴木由美 先生による講義・演習では、「zoom」や「魔女のプレゼント」など様々なグループ・アプローチのプログラムを紹介していただき、教師一人一人が児童生徒の視点で活動することができました。受講者から寄せられたアンケートには、すぐに子ども達に実践できた声をいただきました。

【受講者アンケートより】(一部抜粋)

・子供同士の良好な人間関係づくりの手法を具体的に教えていただきました。一緒に働く先生方にぜひ講座を受けてほしいと思いました。「楽しくないと学校に来ない」厳しいだけではなく、楽しさ、遊びを取り入れた学級運営をしていきたいと思います。

・体験させていただいたグループワークを、2日後にあった登校日に早速やってみました。 バラじゃんの説明をしている途中、「ご飯、肉」と書いたところで、子どもから「焼肉?」とつぶやきが聞こえたので、「焼肉ドン!」でやることにしました。準備物がなく、すぐにできて、頭も使って、声も出してて…と久々の学校にはとてもよいグループアプローチでした。

・いじめや不登校の未然防止には、良好な人間関係の形成・学級づくりなど、総合的に取り組んでいくことが大切であることを学ぶことができた。

8月25日(木)に標記講座を開催しました。小学校や特別支援学校の先生方が受講され、プログラミングの授業づくりについて学びました。

【講座の内容】

1.講義「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方」

講師 国立大学法人電気通信大学 准教授 高木 正則先生

2.発表「自校におけるプログラミング教育」

発表者 六ヶ所村立千歳平小学校 横濵 和也先生

3.演習「プログラミングツールの演習」

【講座の様子】

【受講者の感想】

・この講義を聴く前までは、プログラミング教育に全く自信がない、しかし、目の前にいる児童達にやらなければいけないという葛藤がありました。実際に講義を受けて、自分自身が楽しみながら行うことが大事ということをおっしゃっておりました。教材の紹介もあったので、すぐに取り入れて児童達にも楽しみながら学ぶ環境を作りたいと感じました。

・発表者の方が、大変謙虚な方で、私と同じ目線に立ってくれているようなお話で、やってみようという気持ちになった。まずは、今回学んだ教材を時間があるときにいじることからやっていこうと思う。

・演習の時間が足りなく感じるほど、大変内容が盛り沢山であったが、その分、実際にビスケットやスクラッチ、マイクロビットに触れながら演習を通して学ぶことができたことが、この演習の一番の収穫であった。また、様々なプログラミングコンテンツ等を知ることができたので、自校でも紹介して活用を図っていきたい。

・講座の目標である、プログラミング教育への理解と、技能・指導力の向上に大いに結びついた。昨年度に引き続き、本研修講座に参加したが、自分自身を更にアップデートできる内容だったことに大変満足している。特に、プログラミングツールの演習については、時間の都合で急ぎ足な所もあったので、もっと時間が欲しいと感じた。次年度の希望としては、講義よりも演習の時間を更に長く設定していただけたらと思う。

・自分の未熟さ故に、講義や演習の成果を十分にものにできたかは分からないが、少なくとも受講前よりもICT、プログラミング教育の取り組みに対する危機感を強めるとともに、自分の知識・スキルともに高まったと思う。率直に、もっと学びたい。ありがとうございました。

8月29日(月)県立学校事務長研修講座(後期)が開催され、県立学校の事務長9名が受講しました。事務長の職務と役割についての講義を聞き、学校事務室経営について協議を行いました。各学校の状況を共有することで、諸課題への解決へ向けた方策を探られた様子でした。

【研修内容】

講義「事務長の職務と役割について」

講師 県立三本木高等学校 事務長 齋藤 慶仁

協議「学校事務室経営について」

助言者 県立三本木高等学校 事務長 齋藤 慶仁

助言者 県立七戸養護学校 事務長 工藤 東輔

【受講者の感想】

・先輩事務長が心がけていることや実践していることを聞くことができ、大変参考になった。

・日頃話せないこともこの講座で情報交換することにより、事務長職としてどうあるべきかが少し見えてきた。

・各校の事務長の考え方や事務室内、学校内のより良い環境づくりや雰囲気づくりを聞き、今後の参考にしたい。

8月19日(金)標記講座を開催しました。

甲南女子大学村川雅弘教授を講師に招いて、講義・演習を行いました。

校内研修でのワークショップ型の協議会のもち方やグルーピングの仕方などの

具体的な研修方法や、カリキュラムマネジメントの視点で校内研修を見直し、

次年度の計画を作成していく方法など、校内研修を活性化するための多くの方法を学びました。

【講座の内容】

講義・演習「カリキュラムマネジメントと校内研修」

演習・協議「校内研修プランの見直し」

【受講者の感想】

・今日の講義を受けて、受容的な関係があるからこそ主体的、対話的で深い学びを育成していくことができると改めて学ぶことができました。そのためには、横断的な視点で教科を見直し、組織的に配列していく必要があることも再確認できました。学級でも校内研修でもワークショップ型のいろいろな方法を使って、再度挑戦していきたいと思いました。

・教員の意識が変わる校内研修を実施していかなければならないと改めて感じました。そして、生徒の好ましい成長のためには教員の学ぶ力が必要であり、これからも私だけでなく教員全員がやりたいと思えるような研修を計画・実施してきたいと思いました。特に、生徒を校内研修に巻き込む実践を取り入れてみたいと思いました。

・冒頭の「カリキュラム・マネジメントとは目標と方法のベクトルを揃えることである」という言葉が非常に印象に残り、頭がスッキリしました。校内研修を進めるに当たってたくさんのアイディアを頂き、お話をききながらやってみたいことがたくさん出てきました。様々なことにトライし、自分自身でKPT法等を用いて振り返ってみたいと思います。

8月23日(火)と24日(水)の2日間、C20 学びを実感させる高等学校理科実験講座[化学]が開催され、5名の先生方が受講しました。 生徒の興味・関心を引き出すための演示実験や思考力・判断力・表現力等を高める効果的な実験等を通して、学校現場での活用方法を模索し、授業力の向上を図りました。1日目:理科の見方・考え方を働かせる授業デザイン 身近な素材を用いた実験とその教材開発2日目:単元を貫く観察・実験を取り入れた授業づくり 思考力・判断力・表現力等を引き出す実践とその工夫

【受講者の感想】

・指導要領解説の観察、実験の一覧から今までできていなかった単元が分かり、機会があれば取り組んでみようと思った。実験においてGoogleを用いた個別学習、協働学習ができることが分かったので、学校の環境が整ったら利用したい。粒子とすき間の実験は、密度の理解、粒子の大きさ、水素結合を学べるため、3年文系の生徒でも大変有用だと思った。コロイドの性質では、モル濃度の違いで沈殿、正、負コロイドの粒子の大きさ等の違いを簡単に実感できるため、まずは演示で生徒の反応を見てみたい。さらに凝析もできるのなら続けてやって、印象付けたい。

・牛乳と墨汁を用いてブラウン運動を観察した。墨汁ではなかなかブラウン運動を見つけることが出来なかったが、最終的には何を見つけると正解なのかがわかったので、授業でも実施する自信がついた。エントロピーシュミレータについては、そのねらい、考察を自分自身が今後さらに勉強し理解しなければいけないと感じた。醤油を用いた沈殿滴定では、滴定の操作の再確認や、色の微妙な変化の確認ができて良かった。糖類の実験で、反応を実際に目で確かめることの重要性と楽しさを実感できた。

・日々、時間や手間をかけずに簡単にできる実験をやっていますが、単元によって実験を多くできるところとあまりできないところがあるので、今回の講座で学んだものを1つずつ実践していきたいと思いました。ありがとうございました。

8月18日(木)、標記講座を開催しました。

午後は、文化財活用センターの「ぶんかつアウトリーチプログラム」による高精細複製品を使用した鑑賞を行いました。

【講座の内容】

講義・演習「意味や価値をつくりだす鑑賞の学習」

演習「見方や感じ方を深める美術鑑賞の学び」

・私自身、見方や感じ方を広げたり深めたりすることができました。 本日学んだことを、ねらいをしっかりもって授業実践に活かしたいと思います。

・実際にプロである小島先生の鑑賞の授業を体験できたことは非常に有意義でした。特に発問の仕方が勉強になりました。

・レプリカとはいえ、美術品を使った授業が、とても良いということを実感できました。

8月18日(木)~19日(金)の2日間、標記講座を開催しました。

1日目(図工)は、ぶんかつアウトリーチプログラムの演習、2日目(音楽)は、武蔵野音楽大学講師 山崎正彦氏を講師として、講義・演習等を行いました。

【講座の内容】

1日目:講義・演習「意味や価値をつくりだす鑑賞の学習」

演習「見方や感じ方を深める美術鑑賞の学び」

2日目:講義・演習「感性を育むこれからの資質・能力」

講義・演習「鑑賞から広がるこれからの学び」

協議・演習「資質・能力を育む鑑賞の授業づくりについて」

【受講者の感想】

・文化財活用センターの小島さんの演習では、「焔」の絵画の鑑賞を通して、発問の仕方がとても勉強になりました。

・音楽の山﨑先生の講義では「音楽鑑賞と音楽鑑賞指導は違う」という基本的なことから、書くだけでなく身体表現など様々な鑑賞の仕方があることなど、たくさんのことを学ぶことができました。

・図工、音楽ともに、様々な鑑賞の仕方を体験することで、児童に合わせた鑑賞活動を考え直すきっかけとなり、大変勉強になりました。

令和4年8月20日(土)に、甲南女子大学教授の村川雅弘氏をお招きして、センターセミナーⅡ「子どもと教師の未来を拓く総合戦略」を開催いたしました。県内各地の市町村から、教育関係者だけでなく大学生も含む60名の参加となりました。

セミナーでは、村川教授から「主体的・対話的で深い学び」による授業づくりや学級づくりのポイント、カリキュラムマネジメントの3側面をもとに研修に活用できる具体的な事例について詳しく紹介していただきました。セミナー後のアンケートからは、今後の実践について意欲的に書かれている内容が多く寄せられました。

【参加者の声】

・校内研修や教育課程、指導案の検討等に様々な種類のワークショップ型研修で行うこ

とがとても有効であると感じました。また、ワークショップ型研修に生徒を入れる研

修はとても斬新であり、生徒の視点でも意見をもらえるので、とてもよい方法だと思

いました。とても勉強になりました。ありがとうございました。

・充実した研修となりました。特に後半の校内研修の在り方については、多くのことを

学ぶことができました。前任校では、指導案拡大シート、マトリクスシート、概念化

シートの3つをグループごとに分けて担当し、一つの授業で3つの視点から分析する

取組をしていました。今回のセミナーの内容を勉強していれば、もっとその意味や効

果が分かったのにと、もったいない思いがしました。今回の内容をさらに生かしてい

ければと思います。この度はありがとうございました。

・授業者自身が分析を言語化したり、子どもも研究授業を参観したりするのも、授業を

変えていくためには有効だと感じました。子どもにどんな力を付けるために、どんな

授業を行っていくのか、学級のカリマネや自己の学びのカリマネを行いながら、進め

ていけたらと思いました。大変勉強になりました。ありがとうございました。

8月24日(木)標記講座を開催しました。

小学校、中学校、特別支援学校の先生方が受講しました。

東北福祉大学 教育学部 杉浦 徹 准教授を講師として、「特別支援教育におけるICT活用について~基本的な考え方と実践で大事にしたいこと~」というテーマの下、講義・演習を行いました。講義では、ICTを使う目的や授業に取り入り入れる際の留意点などについて、分かりやすく教えていただきました。演習では、タブレット端末や教材を用いて行い、基本的な使い方を知ったほか、アナログの良さも再確認できました。

午後は、特別支援学校の2人の先生の実践発表と演習を行いました。これまでの自身の指導を振り返るとともに、これからの指導にどう活かすか、アイディアやヒントを見付けることができました。

【受講者の感想】

・基本的な特別支援教育の在り方、考え方がとても勉強になった。

・生徒のためにICTを活用するという意識をもって、アナログと上手に組み合わせて取り入れていけばよいのだと改めて思った。

・ICTを活用するうえで、まずは実際の物に触れて学習するものの概念を味わってからアプリを効果的に利用し、障害のスキマを埋めることが大事であることを学んだ。

・ICTの活用が目的にならないよう、本来のねらいに応じて、アナログとICTを併用しながら、実践していきたい。

・「生徒も、先生も楽しいICT活用を」という最後の言葉にグッときた。私も楽しみながら活用していきたいと思った。

8月18日(木)~19日(金)の2日間、標記講座を開催しました。

1日目は、理科の授業改善についての講義、実験から始まり、2日間かけて問題解決の力を育む授業づくりに取り組みました。単元の構想、評価規準の作成等、実践的な内容の研修となりました。【講座の内容】1日目講義「理科の授業改善の視点」講義・実験「問題解決の力を育む観察、実験」

演習「問題解決の力を育む授業づくり(評価計画と単元構想)」2日目演習「問題解決の力を育む授業づくり(評価計画)」協議「問題解決の力を育む授業の在り方」

【受講した先生方の感想】

・授業計画や単元計画についてじっくり考えることができ、大変有意義な時間となりま

した。

・学習状況調査の結果から、現在子供たちに求められている力や、これからの課題につ

いて学ぶことができました。

・全国学力テストの結果の分析があまりできていなかったので、しっかり分析し、普段

の指導の改善につなげなければいけないという危機感をもつ機会となりました。

・粒子領域の実験を行い、自分でも「すごい」「どうしてだろう」と考えながら取り組

むことができました。

・活用場面を位置付けた計画を立案することで、これまでと違う指導観で理科を見るこ

とができるようになりました。

・単元の目標や評価規準について、指導要領を参考に作ったことがなかったので、作り

方を学ぶことができてとても勉強になりました。

・協議では、新しい視点のアドバイスをいただきました。その方法は、子供がより主体

的に学習に取り組むことができるもので、私にはない発想だったので、大変勉強にな

りました。

8月19日(金)感性を育む音楽科実践講座が開催されました。前日からの「鑑賞の学びを考える!小学校図工・音楽科講座」と合同開催の講座であり、30名の先生方と校種・科目等をこえて鑑賞から広がるこれからの学びについての講義・演習、資質・能力を育む鑑賞の授業づくりについての協議・演習を行いました。

【研修内容】

1 講義・演習「感性を育むこれからの資質・能力」

講師 県総合学校教育センター 指導主事 道川 里奈

2 講義・演習「鑑賞から広がるこれからの学び」

講師 武蔵野音楽大学 講師 山崎 正彦

3 協議・演習「資質・能力を育む鑑賞の授業づくりについて」

助言者 武蔵野音楽大学 講師 山崎 正彦

県総合学校教育センター 指導主事 道川 里奈

【受講者の感想】

・発問の仕方が大変参考になりました。また、フーガト短調の指導の構成の基本的な考え方のプリントがすぐに使えそうなので、いただけて大変嬉しかったです。 評価に関しては書かせたものだけではなく、授業中に生徒を見取ることが大事だと分かりましたが、「実際はなかなかできていないなぁ」と反省しました。授業中の生徒の声を評価にいかせるように頑張りたいと思います。

・ねらいに沿った教材選択や発問の重要さを感じました。特別支援教育において、児童の実態に合わせて、ねらいをスモールステップとしたり、身体表現を多く取り入れることで、鑑賞の授業を実践できると感じました。

【受講者からの感想】

・

中野先生の講義では、まとめをまず第一に考えてからめあてを設定するというお

話が参考になった。まとめの言葉は子どもに発見させて子どもの言葉で書くよう

にすることも2学期は意識したい。

・

算数の授業において、ICTを活用できていない部分があったので、今回の研修

で色々な実践例を体験してみて、こんな風に取り入れたいというアイディアが浮

かんできた。

・

「数学的な見方・考え方を広げる授業」の講義・演習では、指導と評価のポイン

トがよく分かった。また、3色紙コップの活用は、子どもたちの思考の段階が見

える化できて、とてもよいと思った。

【受講者の感想】

・特別活動のプランの立て方や、食育の必要性、実際などがわかりやすく、今後の指導に活かすことができそうです。 栄養教諭にタブレットが配布されていないので、ICTの校内研修にも参加できませんでしたが、タブレットを使って研修できていいと思いました。

・今まで自分になかった視点を持つことができ、また、実践に活かせるような教材についても知ることができました。他の学校の先生や栄養教諭の先生のアイディアから、自分の実践の改善のヒントとなるような学びがありました。大変勉強になりました。ありがとうございました。